流行病与文明同行?

2015-4-3

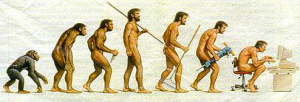

人与自然,生命与死亡是永恒的哲学话题,随着人类文明和科学的进展而演绎出无数的解释。但尊重生命,尊重自然却是恒古不变的真理。

上世纪末,世界卫生组织(WHO)曾发表报告,指出有六大传染病正威胁全人类,“全世界每小时有1500人死于传染性疾病,其中大多数是儿童和具有劳动能力的青壮年”。

这一警告本应受到充分注意,赶紧“亡羊补牢”,从公共卫生与科学研究相结合的角度,采取有力的措施,制止包括艾滋病在内的疫情蔓延。可惜事实并非如此,无视乃至隐讳疫情状况到处可见。

于是人类就不能不因蔑视科学而继续受到自然界的报复。艾滋病、梅毒等已知的传染病仍在肆虐,前所未知的一种新型瘟疫又突然降临人间。被称作SARS或“非典”的这种新瘟疫,病原病因和传染途径等仍不甚了了,有一点是肯定的,即除了采取古老的隔离措施外,至今还找不到对付此疫蔓延的良策。

日前有位病毒学家叹道:病毒比病毒学家聪明!因为这类微生物在地球上生存的经验远远比人类丰富。消极的隔离措施,可以暂时减弱疫情的蔓延势头,却只是治标的下策。或可援引防疫史先例,强调研制预防SARS病毒的疫苗,正像人类发明牛痘以防天花传染一样。就病治病,那当然可称治本之策。但据说SARS病毒与流感病毒属于同一家族,而流感病毒每以变异而令群医束手,似乎借此昭示它比人类“聪明”,那么SARS病毒会不会效法呢?

因此,对付SARS,固然必须求助科学,盼能及早研制抗病疫苗,但真正的治本良策,还在于人类必须在社会生活的一切方面都学会尊重科学。人类在自身取得发展的过程中,也严重破坏了自然界。结果遭到受破坏的自然界怎样愤怒的报复,致使生态环境怎样日趋恶劣,还需举例吗?历史表明,人类决不可以“文明”发展而傲视自然,相反必须以科学态度尊重自然,以科学措施保护自然。

流行病的孳生地——城市

古代病理学的研究结果明确告诉我们,疾病与地球上的生命几乎是同时出现的,它是人类文明前行中形影相伴的同道者。专家们在古生代的动物身上发现有龋牙和寄生虫病。金字塔内封存了4000年的木乃伊透露古埃及曾有过类似血吸虫的寄生虫病流行。对一具女尸的病理分析,发现其身上留有梅毒的痕迹,至今人们还能见到患有脊髓灰质炎病人的古埃及雕像。

对“流行病”的讨论和记录可上溯到公元前400年的《希波克拉底文集》,这部被西方医学界奉为经典的医学专著,其中有两个章节是以“流行病学(Epidemic)”为标题的。《文集》分析了公元前4世纪希腊的“流行病的方式”,是与季节、气候、地理环境相关联的,并通过当时大量的病案,对疾病的症状、治疗方式以及生存率作了细致的记录。

那个时代对人体的生理和病理的解释是建立在希波克拉底所创建的四体液基础上,在此知识结构内,疾病多数被冠以急性热病或疟性热病。公元前430年发生在伯罗奔尼撒战争时期的那场导致雅典溃败的传染病,尽管希罗多德作了详细的描述,后人也认为根据描述的症状,列出可能有鼠疫、麻疹、斑症伤寒、天花甚至梅毒等,但至今就是不能确定真正的病因。

古代中国亦不例外地遭受到无数次瘟疫的袭扰。中医用“疾疫”、“瘟疫”、“厉疫”、“厉气”、“时行”等词最初所表示的只是流行病意思而非传染。直至明代吴有性在《温疫论》指出:“疫者,以其延门合户如徭役之役,众人均等之谓也。”“疫”才代表具有高传染性的疾病。

不得不承认的是,疾病的产生和传播是与人类文明的进程相伴而行的。当人类还处在文明初期,居住分散,生活在相对独立的区域中,患病和传染疾病的危险相对要小些。但当人类停下脚步迈进城镇公共空间时,健康与疾病,人群与动物,跳蚤与寄生虫,死尸与粪便拥挤在一小片土地上,就为疾病的滋生创造了一个良好的环境,所以医史学家说,“疾病的孳生地——城市”。罗马名医盖伦在世纪初提到,希腊文用“loimos”来表示死亡率高、同时会侵染许多人的严重疾病,类似拉丁文的“pestis”,表示“瘟疫”。据医史学家考证,在罗马时代曾有过多次大规模的瘟疫大流行,公元79年伴随着维苏威火山爆发后而产生的瘟疫,日死万余人;125年的一次蝗灾之后,传染病导致80余万人死亡;发生在164年到180年于罗马帝国东部圣安东尼时期的黑死病,被疑斑症伤寒,又有认为是为腺鼠疫的瘟疫使罗马城每天有千余人走上不归之路。而被医史学家确定为鼠疫的是6世纪爆发的“贾斯汀瘟疫”,每天有近一万人死于这场灾难。瘟疫对罗马和罗马人所产生的破坏力足以摧毁这个强盛一时的帝国,成为罗马帝国瘫痪的因素之一。

中世纪黑暗的另一个写照

传染病对人类生活和文明进程的影响常被史学家所忽视,但中世纪肆虐欧洲大陆的流行病,规模之大、持续时间之长、涉及面之广、死亡人数之多、出现的疫病种类之繁堪称空前绝后。随之而来的灾难带给欧洲的悲惨后果,成为中世纪黑暗的另一个写照,并由此引发了宗教信仰、政治、经济、社会结构和医药卫生的危机。

首先是在6至7世纪流行于西欧诸国的麻疯病,随着十字军东征,其势变得凶猛,到13世纪达到顶峰,当时人们对付麻疯病的方法就是建立隔离院,将患者收容起来,禁止随意外出。仅在法国就有二千余所麻疯病院。到1225年,整个欧洲大约有1.9万所这样的机构,麻疯病患者因其形象丑恶而被社会遗弃。然而,14世纪麻疯病突然绝迹,就像随即突然而至的梅毒一样,至今令科学家困惑。

其实在原始人的骸骨上就留有梅毒的印记。1493年梅毒肆虐欧洲大陆,首先在巴塞罗那传播,引起恐慌。鉴于梅毒传播方式的特殊性,各国便以假想名来称呼它,以维护自己国家的名誉。意大利人说这是法国病,法国人认为是那不勒斯病,荷兰说是西班牙疮、西班牙抱怨是波兰疮,于是由一国传到一国,很快就在欧洲蔓延开来。连亨利八世和查利五世都染上梅毒。

当时一个更为普遍而又可推脱罪名的说法,是哥伦布和他的同伴们将新大陆的疾病带到了欧洲,然后传遍全世界。

当时在欧洲流行的传染病,还有麦角中毒的“圣安托尼之火”,坏血病以及白喉、腹泻、伤寒、痘症、天花、斑疹伤寒、小儿麻痹、“登杜”、疥癣、百日咳、猩红热、流行型感冒;英国有萎黄病、黄疸病、肺痨、癫痫、头晕病等。

鼠疫让欧洲大陆发狂

14世纪初,欧洲进入各种灾难骚扰时期。频繁发生的饥荒使居民疲弱不堪,更容易受各种流行病的侵袭;接连不断的战争后果一方面造成政治混乱,另一方面加速传染病的流行。这些现象不仅限于一个地区,而是以这种或那种形式在整个欧洲大陆出现。

1361年,意大利圣方济教会的修道士皮阿萨于在《西西里史》叙述了鼠疫如何在欧洲传染的,“因为这是一种借着呼吸传染的疾病,当人们谈话时,即从一人传到另一人,所有患者都感到难忍的疼痛,有的浑身剧烈颤抖;由于疼痛、颤抖和呼吸受感染的结果,臂部和股部都呈现出豆核状的脓疱,它感染并贯穿到体内,因而患者猛烈吐血,此种可怖之症,医治无效,持续三日后,即行死亡。不只是与患者交谈可招致死亡,就是从他们那里买进或接触到拿到任何东西,都能受染致死。”这场横扫欧洲许多地区的鼠疫,尤其是在1348年,几乎毁灭当时人类三分之一的人口,使11世纪开始繁荣起来的许多欧洲城市化为荒凉之地。

1346至1347年,中亚、埃及和欧洲南部几乎都被黑死病的恐惧所笼罩,然后势不可挡地冲击到西西里、意大利南部和法国南部。传播到英国、德国和波兰,又传到俄罗斯,1359年佛罗伦萨再度受损。1439年到1640年间,中世纪欧洲贸易的重要集市法国的贝桑松曾发生过四十次鼠疫。鼠疫一直延续到18世纪才消失。

据史书记载,佛罗伦萨在1348年的灾难中死去10万人以上,威尼斯和伦敦也达到各10万人,巴黎5万人,科隆在1451年有2.1万人死于鼠疫。1350-1400年间欧洲人均寿命从30岁缩短到20岁。据牛津大学校长理查费次腊尔弗称,当时学生人数由3万人降到不足6千人。

当时的情景是难以想象的,“这种病传染性非常大,特别有咯血者,与之接近探视都无不染上此病。亲如父子亦不能相互探望,此时仁慈已告绝灭,希望也濒于绝境”。在瘟疫期间坚持留守的法国著名外科医生乔利阿克说,“就我个人而论,为了避免受人唾骂,我不敢擅自离去,但是我又无时不在提心吊胆地自卫”,“这种病是如此致命,以致于人们在上床时还是好好的,而在早上醒来之前已经死了。医生在病人的床前感染了这种病,却比他的病人死得还早”。在接近瘟疫流行的尾声,乔利阿克也感染了,但他最终躲过了这场灾难。那时舆论劝告居民:“快逃,远逃,慢回”。

被喻为“死神”的鼠疫,不仅使当时社会经济生活陷于动荡不安,而且给人们的生理和心理上留下严重的后遗症,随之出现精神性流行病。1486年至1551年间在英格兰流行“出汗病”,患者浑身发抖,大汗淋漓,同时伴有心脏病、肺病和风湿病等症状,往往在几个小时内死去,死亡者不计其数。14世纪在比利时、荷兰等地流行舞蹈病,集体围在一起不间断地跳舞,直跳到人浑身出血而死,舞蹈病与宗教的狂热和身体缺陷有一定关联。

瘟疫在欧洲还引发了鞭刑者运动、灭巫运动和迫害犹太人运动。“黑死病”让欧洲人坚信,《旧约》中所预言的末日审判即将到来,赎罪情结推动了鞭刑运动,成百万的欧洲人卷入自我鞭挞和自我戕害的浩大行列,成群结队半裸男女互相鞭笞着,在乡镇附近走来走去。1312年有3万多儿童远途参谒圣墓,开始了集体精神错乱的所谓儿童十字军,没有一个最终到达目的地。人们同时认为,女巫们勾结魔鬼对牲畜施法是瘟疫产生的原因,这种谣言引发了漫长的虐杀“女巫”运动,大批“问题女人”在经历酷刑之后被烧死。当时还有种说法,疾病是由于水源中毒,并认为是麻疯病人和犹太人所为,于是愤怒的群众常常会失去控制,审判烧死犹太人。这种自虐和他虐、被杀和他杀的集体歇斯底里,进一步衬托出欧洲中世纪的黑暗。

当鼠疫和其它传染病无法遏制地在欧洲大陆横行时,无论是主教、贵族、商人还是穷人都无法逃脱这场瘟疫的屠戮,大量的神父染病死亡,动摇了“瘟疫是上帝对罪人惩罚”这一基本信念,使教会对人民的精神控制严重削减。此时在医学领域,人们开始放弃传统的信仰疗法,试用世俗的方法解决威胁人类生命的问题,急需研究抵制瘟疫的措施;人类开始在被疾病肆虐的废墟上重建文明。

找到了对付传染病的“魔弹”

一个无法回避的问题是,当大规模传染病在世界各地流行时,医生在哪里?医学如何应对?19世纪以前,关于传染病传染的概念,实际与疾病毫无直接关系,是指通过接触而传病这个概念。“疫病”被认为是上帝迁怒于人间的罪人,或是从星象学上予以解释,黑死病是1345年3月24日土星、木星和火星会合的产物。因此,薄伽丘说:“没有医生的忠告,没有药可以克服或减轻疾病”。

的确,以四体液为基础的医学没有直接有效的措施对付传染病。博学的医生为了使弥漫鼠疫的空气清洁,劝民众使用强烈的臭味来“以毒攻毒”,让病人空着肚子在厕所间中,吸几个小时的臭气。主要的治疗术以芦荟丸畅通大便,用放血来减少血液,以焚火来消毒空气,以番泻叶和一些馥香之物舒通心胸,以杏仁丸剂不定期安神和气,以酸物来抵御腐败。对付脓肿用吸血器吸、剌割或烧灼,或者用无花果与洋葱混入酵母菌,将脓肿破开,以治溃疡方式治疗。事实证明这一切都无济于事的。

1546年,一位内科医生在观察了16世纪侵袭意大利的梅毒、鼠疫和斑症伤寒后为“传染病”下了一个科学的定义:“由感觉不到的颗粒的感染所引起的某种极其精确地相似的腐坏”。尽管在17世纪显微镜已经观察到了肉眼看不见的物质,但用微生物理论解释传染病传染和流行是通过微小疾病“种子”进行的思想,到了19世纪仍不为医学界重视。

1796年5月4日,英国乡村医生贞纳在人身上试种牛痘获得成功,证实了牛痘能预防天花,使人类在抵挡传染病的过程中迈出了实质性的第一步。但牛痘接种在英国的推广并不顺利,遭到医学界及社会各界的反对。9年后,牛痘疫苗乘着东印度公司的船只漂洋过海来到中国,正值广东地区发生天花流行,牛痘术在两广地区推广,收到了意想不到的效果,让远在英伦半岛的贞纳羡慕不已。

迟至19世纪末,对于传染病的病原学和疫苗的研究在法国的巴斯德和德国的科赫实验室内才开始有所突破,医学界开始认同微生物在疾病中所起的作用,并把这一观点应用到治疗中,使人类看到了医学是可以对付急性和恶性传染病的发展前景。医生真正能够自信地对抗传染病和细菌病毒类疾病,是在磺胺类药的发明和广泛使用

1940年青霉素成功地运用于临床治疗球菌感染后,人们找到了应对梅毒、结核病的“魔弹”,医学在对付急性传染性疾病方面才真正显得卓有成效。

公共卫生拯救了人类

1750年左右,鼠疫在欧洲大陆灭绝,其真正的原因有二,一是褐鼠的大量出现,将导致并传播黑死病的黑线硕鼠赶出了城市;二是卫生检疫制度的建立和公共卫生体系的出现。

1377年,在亚得里亚海东岸的拉古萨共和国首先规定,所有被疑为鼠疫传染者,必须在距离城市和海港相当距离的指定场所,同时是在空气新鲜阳光充足的环境里停留至30天才准入境,后延长至40天,称为四旬斋(Quarantenaria),即为今天的海港检疫。1383年,法国马赛正式设立海港检疫站。1863年在中国通商口岸成立海关医务所,由传教医生担当海关医务官,负责对港口进出的船只作传染病和流行病的检查,开始中国的海关检疫制度。

从11世纪,欧洲教会专设隔离院收容麻疯病人和黑死病人,患者或被安顿在城外指定的地方,实行隔离。这一收容隔离机构逐步演化为疗养和治疗场所,是“医院”的雏形。

欧洲各国政府在对付这场灾难时担当了重要作用,市政府规定:所有有传染嫌疑的房屋,要通风和熏蒸,室内家具必须在日光中曝晒消毒,有传染可能的衣服与被单等全部焚烧。18世纪欧洲许多城市如伦敦、曼彻斯特、伯明翰等相继通过卫生法令,遮盖污浊的流水,修筑街道,添置街灯,改良下水道。

1854年在一场霍乱爆发之后,英国医生约翰斯诺将曾患过霍乱的人的居住地在地图上标出,然后挨家挨户拜访,了解患者的生活细节和行为特征,最终发现水是传播的媒介,通过政府的行为在自来水厂控制水源,从而阻止霍乱的继续感染。这方法以“斯诺地图”命名,证实流行病学研究是可以在阻止传染病方面带来积极效应,为现代流行病学的发展奠定了基础。

1895年在中国出版的《泰西新史揽要》以介绍19世纪西方各国政治经济文化和医学卫生为主,其中“预防疾疫”一节介绍了英国所施行的卫生管理和监督制度,如“昔者英人随路倾倒秽水,不问其能流出否也,今则各城市俱于地上砌成阴沟沟,秽水皆可流出。又设一法,务使各户居民俱饮洁清之水”。该书在晚清政府和宫廷中普遍受到青睐,光绪和慈禧都曾阅读此书。1911年东三省突发鼠疫大流行,清廷最后选派曾留学英国,在巴斯德研究所和科赫研究所进修过的伍连德博士出任全权总医官,领导东北防疫工作。伍连德在东北所采用的主要防疫手段就是划分疫区和非疫区,阻隔瘟疫继续传染,消毒、焚烧死尸等,成功扑灭鼠疫,被国际社会誉为“鼠疫斗士”。而现代公共卫生预防观念和措施在晚清政府的任命下开始在中国境内实行。

疾病可能是由不健康的生活方式和社会行为方式所导致的这种意识,在18世纪末19世纪初,通过人们的共同觉悟和实践经验普遍传播开来。由政府立法和管理的公共卫生开始大规模有组织地实施,向民众普及预防医学和公共卫生知识,改善城市规划,倡导良好的生活方式,流行病预防的思想开始深入人心。由国家管理医学知识和技术,提高医生的地位和待遇,医生成为受尊敬的职业,担负起国家的公共卫生责任。

尊重生命 尊重自然

有史以来,人类就一直在应付不断涌现的各种各样瘟疫和疾病,除了医药和卫生措施,还有一个生理层面上的应对。

医学专家和历史学家都发现一个事实:人对疾病的抵抗力与免疫力的大小与疾病的升降起伏有关,而疾病本身也有一个适应环境和抵抗药物的应激机制。

人类曾经为抗生素奇迹般地控制结核病和梅毒的蔓延而欢欣鼓舞,认为没有人类对付不了的疾病。但20世纪以来,流行病再次以各种形态挑战人类的智力和机体。1918年导致全世界2000余万人口死亡的“流感”是早为人类熟知的疾病,但是当它以一种新病毒形态亮相时,医学就变得措手不及了。今天,梅毒又在世界范围内卷土重来,甚至更为严重。

医学史家以为,每一种病原体都各有其独特的、与病害史相平行的历史,由于细菌和病毒的演变,疾病便出现反复起落,有时会广泛流行,有时会长期处于休眠状态,甚至永远消失。HIV病毒的发现者法国医学家就认为艾滋病病毒也许就蛰伏了千百年,直到它终于在现代文明的刺激下,才舒腰展臂,露出狰狞面目。

文明科学的进步,使人类可以借用各种技术对付疾病,技术手段进化了,病毒病菌也在进化。不仅如此,现代的手段和方式反过来又帮助和加速疾病的传染和扩散。当科学家开始用全球协作的方法对付疫病时,病原菌也全球化了。那么疾病究竟是随着文明和科学技术的进化而进化,还是随着文明的发展而被不断削弱呢?

同样的事实是,历史上有相当多的传染病是不治而愈的,麻疯病到最后来就不再具有传染性了。而人类的机体在每一次感染后,会自动产生抗体,抵挡类似疾病的再次侵扰。在机体与疾病间此消彼长的无数次较量中,人类将自己的生命能力发挥到了极致,为生命机体构筑了一个持续向上攀升的平台,生命在与疾病的对抗中进化。这是个自然完善的过程。

早在公元前4世纪,医学先哲希波克拉底就已认识到疾病是一个自然过程,机体有自然治愈力。他认为医生的作用是帮病人恢复自身的自然能力,应对疾病,完成身体内部的自然平衡。

人与自然,生命与死亡是永恒的哲学话题,随着人类文明和科学的进展而演绎出无数的解释。但尊重生命,尊重自然却是亘古不变的真理。

那么,这场SARS意味着什么?流行病与文明是同行的吗?

(高晞, 复旦大学历史系副教授,中华医史学会委员,上海医史学会副主任委员。长期从事医学史,生命科学史和医学导论教学。主持中外医学文化交流史,中国西医学体制创建和医学传教等课题研究,著有《中外医学文化交流史》,合编《医学史》和《医学导论》,在《医学与哲学》,《中华医史杂志》《自然辩证法通讯》和《中国科技史料》等国内外学术刊物上发表十余篇论文。)